Por Héctor José Iaconis

Por Héctor José Iaconis

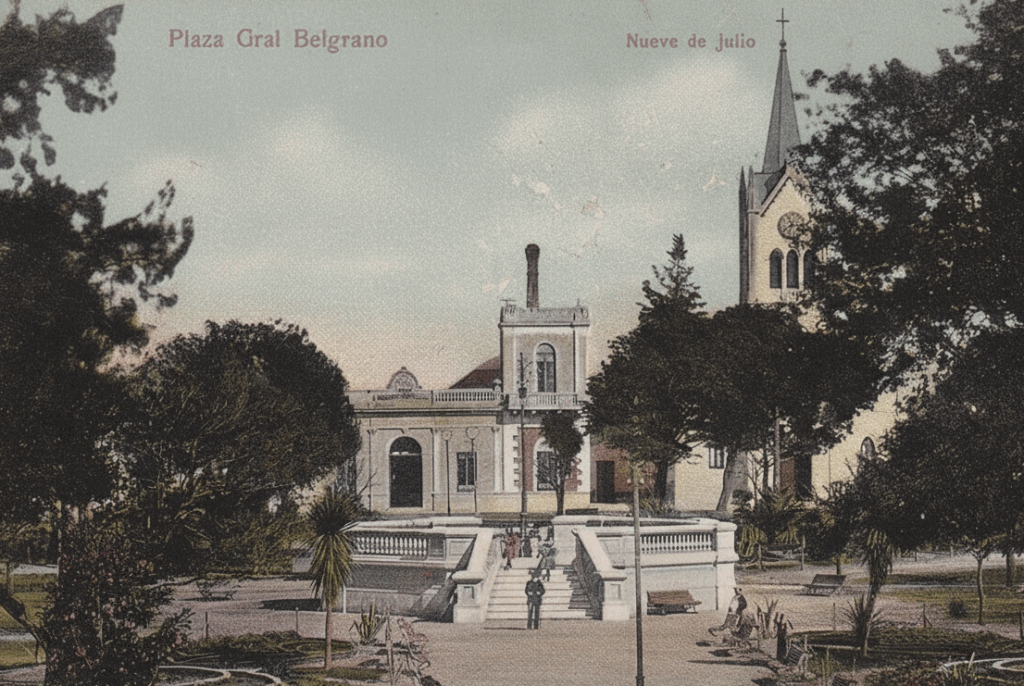

La postal coloreada que motiva el presente estudio constituye una pieza representativa de la producción fototipográfica argentina de comienzos del siglo XX. Se trata de una tarjeta de formato horizontal (9 × 14 cm), impresa sobre cartulina, con imagen fotográfica coloreada a mano y leyenda impresa en tinta carmín que identifica el sitio como “Plaza Gral. Belgrano-Nueve de Julio”. En el margen inferior derecho se consigna el crédito editorial “Editor: Pedro Eppherre, Cigarrería y Librería”. Esta corresponde a una serie de postales impresas por Eppherre en la primera década del siglo XX y comienzos de la siguiente, registrando diferentes lugares de la ciudad de 9 de Julio.

En este caso, la imagen presenta una vista frontal de la antigua glorieta, “quiosco de música” o “rotonda” que ocupaba el centro de la Plaza “General Belgrano”, antecediendo a la actual fuente ornamental. En segundo plano se distinguen dos edificios emblemáticos: la casa municipal y el templo parroquial. La composición, de eje central y cuidada simetría, acentúa la monumentalidad del conjunto y la integración entre los elementos arquitectónicos y el trazado paisajístico del paseo público.

La peculiaridad de esta imagen está dada, principalmente, en el hecho de mostrar a la “rotonda” con sus escalinatas, tal como fue concebida en su proyecto original. Más tarde, se le añadieron otras dos, quedando la construcción formada por cuatro escalinatas, tal como se la puede apreciar en varias imágenes posteriores. Son relativamente escasos los registros gráficos de la “rotonda” con sus dos escaleras originales.

Más allá de su función comunicativa, la postal opera como testimonio material de un paisaje urbano hoy desaparecido. Su análisis permite no solo reconstruir las características formales de la “rotonda” -estructura elevada, con balaustradas, escalinatas y jardineras ornamentales-, sino también comprender el valor simbólico que ese elemento tuvo en la configuración de la identidad local. En este sentido, la postal no es meramente una representación visual: constituye un documento histórico que vincula la memoria material con los procesos de modernización y embellecimiento urbano desarrollados en 9 de Julio durante las primeras décadas del siglo XX.

El proyecto arquitectónico y la materialización de la idea

Durante la primera década del siglo XX, la ciudad de 9 de Julio experimentaba un proceso de consolidación institucional y de modernización material.

La Plaza “General Belgrano”, principal ámbito cívico y social al aire libre de la comunidad, se convirtió en objeto de intervenciones urbanísticas destinadas a dotarla de un aspecto más ordenado y ornamental, no lejos de algunos conflictos que motivaban algunas decisiones gestadas en torno a este espacio. En 1907, bajo la intendencia del doctor Tomás D. West, se proyectó la construcción de un cordón perimetral y de un quiosco de música central, conocido popularmente como “rotonda”, cuya finalidad era conferir un escenario central para eventos y para el paseo.

El proyecto fue confiado al ingeniero y arquitecto Ciro Contarini, jefe de la Oficina de Obras Públicas de la municipalidad. De origen italiano, Contarini poseía una sólida formación técnica y estética, que se plasmó en los planos y bocetos conservados en el Archivo Municipal.

La estructura propuesta tenía un diámetro de diez metros y una altura total de 2,50 metros, con cimientos de medio metro. El piso, revestido con mosaicos, presentaba una leve inclinación hacia los desagües laterales, garantizando la correcta evacuación del agua de lluvia.

Dos escaleras de mármol blanco comunicaban la plataforma con el nivel del terreno, mientras que una balaustrada perimetral completaba el conjunto, otorgándole un carácter monumental y a la vez funcional.

El diseño, de clara inspiración ecléctica, conjugaba elementos clásicos -balaustras, proporciones simétricas, mármoles blancos- con la racionalidad técnica propia de la ingeniería moderna.

Licitaciones y materiales: los protagonistas de la obra

Las fuentes históricas revelan la activa participación de constructores, marmolistas y fabricantes de materiales tanto locales como porteños.

Salvador Ammirati, maestro albañil, se encargó del cordón perimetral; Vicente Martino presentó cotización para la totalidad de la obra, con o sin provisión de materiales; Esteban Rossi, propietario de una marmolería en la calle Charcas de Buenos Aires, suministró las balaustras y las escaleras de mármol; y Antonio Vigilante, escultor en yeso y tierra romana, aportó los elementos decorativos.

Por su parte, los mosaicos fueron adquiridos a la acreditada fábrica La Helvecia, de Benito Spinedi, galardonada en numerosas exposiciones nacionales e internacionales.

La obra fue ejecutada entre octubre de 1907 y enero de 1908, con un costo total de 1.210,88 pesos, según la liquidación municipal. La precisión de los pliegos técnicos y la diversidad de proveedores muestran la profesionalización de la obra pública local en el marco del incipiente Estado municipal moderno.

La función simbólica y urbana de la “rotonda”

Más allá de su función ornamental, la rotonda cumplió un papel simbólico dentro del paisaje urbano. Al erigirse en el punto central de la Plaza “General Belgrano”, se transformó en lugar de encuentro y celebración cívica. Allí se desarrollaban retretas, actos patrióticos y eventos sociales que reforzaban el sentido de pertenencia ciudadana.

Su diseño, de inspiración europea, reflejaba los ideales de civilización y progreso que guiaban las políticas municipales de comienzos del siglo XX. En este sentido, la rotonda puede entenderse como expresión material del orden republicano y del gusto estético de las clases dirigentes locales.

La postal, único testimonio visual conocido de la estructura, permite apreciar su proporción armónica y la integración con el trazado paisajístico de la plaza, donde árboles, senderos y mobiliario convergían en un conjunto equilibrado.

La demolición de 1920: modernidad y tránsito urbano

El 10 de enero de 1920, el intendente Eduardo Fauzón firmó el decreto que disponía la demolición de la “rotonda existente en el centro de la Plaza”.

Entre los considerandos se afirmaba que dicha estructura “no llenaba ninguna necesidad pública y en cambio obstaculizaba el tráfico, obligando a realizar un recorrido innecesario”. Este argumento evidencia el cambio de paradigma urbano: el tránsito vehicular comenzaba a imponerse sobre la función ceremonial del espacio público.

El decreto no hacía mención, sin embargo, al deterioro e insalubridad que ya afectaban a la construcción, circunstancias que posiblemente aceleraron su desaparición.

La demolición, realizada en una cálida noche de enero de 1920, marcó simbólicamente el fin de una etapa y el comienzo de otra, en la que la modernidad motorizada desplazaba las formas urbanas del siglo anterior.

Con la desaparición de la rotonda, la Plaza “General Belgrano”, en su lugar se instaló una fuente ornamental, acorde con los nuevos criterios estéticos del urbanismo moderno.

La postal, al capturar la imagen de la rotonda antes de su demolición, conserva la memoria visual de una etapa urbana intermedia entre la ciudad decimonónica y la moderna. Así, la evolución de la plaza sintetiza, en escala local, los procesos de cambio que afectaron al espacio público argentino durante las primeras décadas del siglo XX.

Consideraciones finales: la postal como documento histórico

La postal que nos ocupa trasciende su valor iconográfico para convertirse en fuente documental de primer orden. Su análisis permite vincular la historia de la obra pública con las prácticas sociales y los imaginarios de progreso de la época.

La rotonda de la Plaza “General Belgrano” encarna la aspiración de una comunidad en búsqueda de identidad urbana. En definitiva, la imagen de la rotonda no sólo testimonia un episodio arquitectónico, sino que nos invita a reflexionar sobre los modos en que las sociedades construyen, transforman y resignifican sus espacios públicos a lo largo del tiempo.

Ficha Catalográfica de la tarjeta postal

- Nivel de descripción: Unidad documental simple

- Código de referencia: AR-NJ-PH-POST-1911-001

- Título: Plaza “General Belgrano”, Nueve de Julio

- Fecha de creación: ca. 1910–1915

- Descripción física: Tipo de documento: Tarjeta postal ilustrada; Soporte: Cartulina semigloss, tono marfil envejecido; Técnica de impresión: Fototipia (collotype) con coloreado manual localizado; Formato: 9 × 14 cm.

- Anverso: Vista general de la Plaza Gral. Belgrano con glorieta central, árboles y edificaciones al fondo.

- Reverso: Texto impreso ‘Tarjeta Postal – Carte postale – Union postale universelle’.

- Numeración de edición: 173348 (margen inferior derecho)

- Estado de conservación: Bordes y esquinas desgastadas, oxidación puntual, leve pérdida de color, manchas de manipulación.

- Productor / Editor: Ephebre, Pedro (editor e impresor).

- Lugar de producción: Buenos Aires, Argentina (posible, s.d.).

- Lugar representado en la imagen: Plaza “General Belgrano”, ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, Argentina.

- Alcance y contenido: La tarjeta postal muestra la Plaza Gral. Belgrano hacia inicios del siglo XX. El elemento central representado corresponde a una glorieta o kiosco de música que existió en el núcleo de la plaza, antecediendo la actual fuente ornamental. La composición resalta el carácter cívico y paisajístico del espacio público, enmarcado por arboledas y jardines, con el edificio municipal y el templo parroquial como fondo escenográfico.

- Contexto histórico: A comienzos del siglo XX, la plaza era el núcleo funcional de la vida urbana en 9 de Julio. La glorieta central cumplía funciones recreativas y cívicas, albergando retretas y actos públicos.

- Valor documental y patrimonial: Evidencia temprana del trazado urbano y del mobiliario ornamental de la plaza principal; representación iconográfica de edificaciones cívico-religiosas de referencia; documento postal con valor filatélico y patrimonial; ejemplo de la producción editorial argentina de postales.

- Lengua / escritura del material: Español y francés impreso (leyendas editoriales y rótulo postal).

- Localización física: Colección particular.

- Estado de conservación (detalle): Soporte físico: estable, con signos de desgaste; Imagen: leve pérdida de pigmento; Intervenciones previas: ninguna visible; Recomendación: conservación en funda de polipropileno y almacenamiento controlado (18–22 °C; HR 40–55%).