Por Héctor José Iaconis.

Por Héctor José Iaconis.

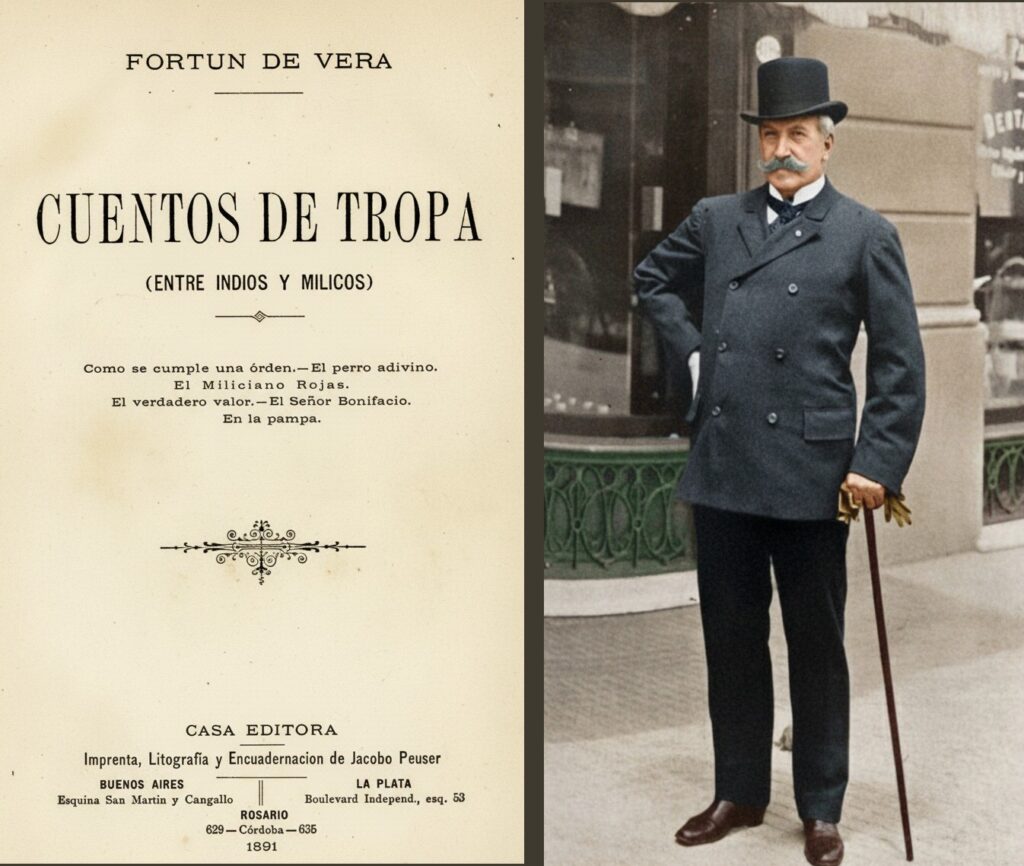

Publicada en 1891, Cuentos de Tropa (entre indios y milicos) constituye una de las expresiones más singulares del imaginario militar y fronterizo de la Argentina decimonónica. Su autor, José Ignacio Garmendia (1841-1925), militar, cronista de campañas y pintor histórico, firmó la obra bajo el seudónimo “Fortun de Vera”, quizá para conjugar el humor criollo y la distancia crítica del observador. En el relato “El perro adivino (Romance pampa en estilo criollo)”, dedicado al general Lucio V. Mansilla, se inscribe en esa frontera difusa entre la ficción testimonial y la memoria de campaña.

Nos ocuparemos en esta nota de abordar los dos primeros capítulos o apartados, del citado relato, por tomar como escenario inmediato es el Partido de 9 de Julio, sometido a los embates indígenas en las postrimerías de la década de 1860 y la siguiente. El texto de Garmendia no sólo reconstruye un episodio militar, sino que lo convierte en una alegoría de la transición histórica: de la guerra en la pampa al nacimiento de la comunidad.

UNA GEOGRAFIA DEL MIEDO

El texto de Garmendia se articula en dos grandes movimientos narrativos. El primer apartado -de tono épico-costumbrista- describe la marcha de un destacamento desde Bragado hacia 9 de Julio, acosado por el frío y el miedo a una inminente invasión indígena. El segundo -de cariz satírico y político- desplaza el eje de la violencia exterior al campo de las rivalidades partidarias entre alsinistas y mitristas, situando al protagonista, el Mayor B., en medio de las tensiones que preludian la modernidad política argentina.

Ambos episodios, leídos en clave literaria y contextual, revelan una profunda correspondencia entre la experiencia de 9 de Julio como espacio de frontera y su papel en la historia política provincial, donde la violencia bélica se transmuta en disputa cívica.

El relato se abre con una datación precisa: “Corría el año de 1872. Los indios con su audacia e insolencia acostumbrada, se habían lanzado sobre el partido del Nueve de Julio como una bandada de hambrientas aves de rapiña” [Garmendia, 1891, p. 29].

La frase condensa el tono de crónica militar y la retórica sensacionalista del periodismo de campaña. Garmendia recrea una atmósfera de pánico colectivo donde el pueblo -todavía una pequeña aldea rural- se ve amenazado por la irrupción de “los salvajes”. En esa prosa hiperbólica se reconocen las estrategias discursivas de la literatura de frontera, cuyo objetivo era reafirmar la legitimidad del orden civilizatorio frente al “otro bárbaro”.

El espacio del pueblo de 9 de Julio funciona aquí como metonimia del territorio pampeano. El miedo de su población “presentaba ya al feroz salvaje a las puertas de Cartago” [p. 29], metáfora culta que equipara la aldea bonaerense con la ciudad sitiada de la Antigüedad. Esa equivalencia erudita -frecuente en Garmendia- instala un dialogismo cultural: la pampa se inscribe en el canon épico occidental, y el combate contra el indio se transforma en un episodio de resonancia universal.

El pueblo, “capital del partido”, se presenta así como un núcleo civilizador sitiado, un punto de resistencia entre la barbarie exterior y el orden urbano que avanza. La geografía del relato no es meramente descriptiva: traduce la frontera como categoría simbólica, como umbral donde la naturaleza, el clima y la guerra se conjugan para poner a prueba la condición humana. El frío nocturno, las heladas y el cansancio de la tropa adquieren una dimensión alegórica: “El frío era intenso… sin piedad aletargaba dolorosamente los ateridos miembros de los pobres milicos” [p. 31].

La naturaleza hostil se vuelve espejo del esfuerzo civilizador, y el Nueve de Julio se erige, en consecuencia, en escenario liminar de la nación.

TRAMA Y ESTRUCTURA: DEL REALISMO MILITAR A LA IRONÍA POLÍTICA

La estructura presenta una notable transición entre dos registros narrativos. La primera parte responde al realismo militar característico de Garmendia, heredero del tono cronístico de Mansilla y de los “Episodios Nacionales” de Galdós. El relato avanza en una secuencia temporal lineal, donde el punto de vista omnisciente describe la marcha nocturna del destacamento con minucioso detalle sensorial.

La segunda parte, en cambio, se orienta hacia la sátira política, desplazando el conflicto de la guerra externa al interior de la vida cívica. Este viraje no es arbitrario: constituye la metáfora central del cuento. El Mayor B., héroe congelado por la intemperie en la primera mitad, se convierte luego en un político frustrado, víctima de las maniobras partidarias.

LOS PERSONAJES: TIPOS Y METAFORAS

El personaje central, el Mayor B., condensa los rasgos del oficial de frontera y del militante político. En su doble condición de soldado y elector, encarna el proceso de militarización de la política que caracterizó la Argentina posterior a Pavón. Garmendia lo describe con una mezcla de admiración y sarcasmo: “Era un ardoroso politiquero… fastidiado porque no se habían acordado de él como buen preparador de éxito de elecciones” [p. 35].

Su figura, que oscila entre el heroísmo y la caricatura, refleja la ambigüedad moral del funcionario de campaña, atrapado entre la obediencia militar y la tentación del poder civil.

A su lado aparece Hermenegildo Verdera, poderosos comerciante del pueblo de 9 de Julio, miembro de la Corporación Municipal y activo referente de la futura Logia Masónica local. Garmendia lo describe como español asturiano, de “anchas espaldas y atléticas formas como Anteo” [p. 37], prototipo del inmigrante europeo que, aunque ajeno a la política local, se integra al tejido social del pueblo. Su intervención final -“¡Quién sabe!” [p. 43]- clausura el relato con una nota de escepticismo popular que resuena como juicio sobre la inestabilidad de la vida pública.

El Juez de Paz, los “vecinos armados a la revolucionaria” [p. 33] y los “mitristas escandalizados” [p. 38] completan un elenco de tipos sociales que representan el mosaico de 9 de Julio en plena transición: entre el miliciano rural y el ciudadano elector.

Los personajes de Garmendia no poseen psicología profunda: son emblemas, figuras de un teatro político donde la acción y la caricatura reemplazan a la introspección. Sin embargo, a esa superficialidad podemos entenderla deliberada: el autor construye un cuadro de costumbres, en el que la ironía funciona como crítica al oportunismo político y a la burocratización de la gesta militar.

EL NARRADOR Y SU PUNTO DE VISTA

El relato está narrado por una voz omnisciente, de tono oral y digresivo, que oscila entre la crónica testimonial y la fábula moral. Esa voz adopta a menudo el registro del relator de campaña, con frecuentes apartes al lector: “el que vive al lado de la chimenea no puede ni remotamente imaginarse lo que son estos sufrimientos físicos militares” [p. 31].

La apelación directa y el uso de expresiones coloquiales (“bochinche mayúsculo”, por ejemplo) confieren al texto una oralidad teatral, cercana al sainete y al romance gauchesco. No obstante, el narrador también introduce referencias cultas -Byron, Corinto, Otelo, las pirámides de Egipto- que contrastan con el habla criolla, creando un efecto de parodia ilustrada.

Ese cruce entre lengua popular y erudición retórica constituye una marca del estilo, combinando la formación letrada del oficial con la sensibilidad humorística del cronista costumbrista. El narrador, en definitiva, no es neutral: se identifica con el mundo militar, pero mantiene una distancia crítica frente a la demagogia política. Su ironía es la de un observador que conoce la pampa y su gente, pero también las miserias de la vida pública. De allí la ambivalencia entre heroísmo y ridículo, rasgo que define el tono general del relato.

EL TIEMPO Y EL AMBIENTE: INVIERNO, FRONTERA Y MEMORIA

El tiempo narrativo se sitúa con precisión en julio de 1872, “una noche del mes de julio de un crudo invierno, serena, sin una brisa, ni una nubecilla, y estrellada como un arnero fosforescente” [p. 30].

El detalle atmosférico, más que realista, cumple una función simbólica: el frío se asocia a la parálisis, a la inmovilidad del cuerpo y del espíritu, reflejando el agotamiento de una época. Cuando la tropa llega finalmente a 9 de Julio, “sobre los machacados lomos de las bestias no venían hombres, sino una petrificación en masa, ambulante” [p. 32].

La escena del congelamiento constituye uno de los momentos más intensos del relato y puede leerse como metáfora de la crisis del modelo de frontera: los soldados, inmóviles y exhaustos, son reliquias de una empresa agotada, mientras el pueblo -con su juez de paz y su política local- anticipa el nuevo orden civil.

El ambiente del segundo apartado, en cambio, se desplaza al calor del debate electoral. La “mamada en regla” [p. 38] que corona la manifestación alsinista, en que no pocos partidarios terminaban sumidos en una borrachera, funciona como reverso carnavalesco del frío inicial. Garmendia opone así dos climas morales: el hielo de la obediencia y el fuego de la demagogia. Ambos extremos configuran la experiencia del 9 de Julio como territorio de transición: del desierto hostil a la comunidad tumultuosa.

POLÍTICA, OBEDIENCIA Y DESENCANTO

Los dos apartados, en cierta forma, nos muestran una serie de temas que remiten al imaginario político de la Argentina post-rosista. En primer término, la obediencia militar aparece como virtud y condena. El Mayor B. debe cumplir la orden de marchar a los toldos de Coliqueo justo cuando ha logrado consolidar su influencia política en 9 de Julio. La orden, interpretada como “golpe calculado con astucia” [p. 41], lo coloca ante una disyuntiva moral: la lealtad al ejército o la fidelidad al partido.

Esa tensión encarna el conflicto entre autoridad y libertad, eje central del pensamiento liberal del siglo XIX. Garmendia, que había combatido en las campañas del sur, conocía de cerca las fricciones entre el mando central y los jefes de frontera. El relato convierte ese dilema personal en una alegoría del desencanto político: la obediencia ciega conduce al absurdo, y la ambición civil desemboca en ridículo.

El segundo gran tema es la corrupción de la política electoral. El Mayor B., animado por la pasión alsinista, organiza manifestaciones con música y cohetes, mientras los mitristas “clamaban contra ese bochorno de las instituciones” [p. 38]. La escena parodia las prácticas clientelares de la época, donde el fervor patriótico se confundía con el alcohol y el ruido.

Finalmente, el tema del fracaso y la resignación atraviesa toda la segunda parte. La carta del general Conesa, las ilusiones de poder, la orden inesperada, culminan en la frase final de Verdera: “¡Quién sabe!” [p. 43].

Esa expresión, de tono popular y fatalista, cierra el relato con un gesto de incertidumbre histórica: ni el héroe ni el pueblo pueden prever el rumbo de la nación. En el contexto del 9 de Julio, esa duda refleja la transición de una comunidad aún influencia notablemente por las fuerzas militares de frontera hacia la complejidad política de la modernidad.

ENTRE LA CRÓNICA Y EL COSTUMBRISMO

Garmendia despliega en este relato un estilo híbrido, que combina la prosa periodística, el tono romántico y la sátira costumbrista. La descripción del paisaje -“estrellada como un arnero fosforescente”- revela su sensibilidad pictórica, mientras las digresiones humorísticas (“el toque se había congelado en el vientre de la corneta”) exhiben su talento para la anécdota grotesca.

El lenguaje mezcla registros cultos y populares: los modismos criollos (“matungos”, “rangoloteo”, “bochinche”) coexisten con citas de Byron y de Cervantes. Esta coexistencia produce un efecto de plurilingüismo social, que reproduce la heterogeneidad lingüística de la pampa finisecular.

Desde la teoría literaria, puede afirmarse que Garmendia construye un discurso de frontera también lingüística: entre la lengua ilustrada del Estado y la oralidad rural. El resultado es una prosa de ritmo vivaz, marcada por la hipérbole, la digresión y el uso de comparaciones humorísticas.

La ironía, recurso dominante, opera como mecanismo de distancia y crítica: el narrador exalta y ridiculiza al mismo tiempo, configurando una visión ambigua de la historia. Podríamos aventurar que este relato anticipa rasgos del realismo satírico que, décadas después, desarrollarán Payró y Fray Mocho.

EL PUEBLO DE 9 DE JULIO

El vínculo entre el relato y el pueblo de 9 de Julio trasciende la mera localización espacial. La elección de este escenario responde a su condición de frontera activa durante las décadas de 1860-1870. Fundado en 1863, a partir de la comandancia militar, 9 de Julio, pensado inicialmente por su fundador como un centro poblacional estable, representaba un punto estratégico del avance sobre el desierto y un núcleo de reorganización en el interior bonaerense.

Cuando Garmendia sitúa allí su historia, elige un espacio liminar, que conoce; pues, vivió aquí y desempeñó funciones castrenses en la Frontera del Oeste. Para el militar y escritor, la guerra y la política parecen confundirse en este escenario de pueblo encarna, en su doble carácter de fortín y villa, el proceso de transición del país: de la defensa militar al ejercicio cívico.

El relato alude a esa ambigüedad con ironía: los vecinos “armados a la revolucionaria” [p. 33] son tanto defensores del orden como agitadores políticos; la tropa que acude en socorro se convierte, poco después, en fuerza electoral. En el contexto histórico, estas escenas remiten a la politización de los destacamentos fronterizos tras la caída de Alsina y la reorganización provincial.

De hecho, la referencia a la orden de marchar hacia los toldos de Coliqueo [p. 40] enlaza directamente con los acontecimientos de 1872, cuando el cacique ranquel aliado reclamaba garantías frente a los abusos de la frontera. Garmendia transforma ese episodio real en metáfora del conflicto entre el deber militar y el interés político, proyectando sobre 9 de Julio las contradicciones de toda la frontera bonaerense.

La importancia del pueblo se refuerza en la segunda parte del cuento como microcosmos de la una realidad mucho m{as abarcadora. Allí se ensayan las formas embrionarias del sufragio, la propaganda, la disputa partidaria. 9 de Julio se convierte, en la pluma de Garmendia, en un especie de “laboratorio de la política moderna”, donde los antiguos milicianos aprenden a ser ciudadanos, aunque todavía arrastren los hábitos del cuartel.

La ironía del autor parece sugerir que, de alguna manera, los enemigos ya no son los indígenas, sino los adversarios políticos.

PALABRAS FINALES

El relato de Garmendia dialoga con varias tradiciones. La cita de Byron y Otelo inscribe el texto en la genealogía del romanticismo europeo, donde la pasión y la ironía coexisten. El tono oral y picaresco lo vincula con la literatura gauchesca, especialmente con Ascasubi y Hernández.

El arco narrativo del Mayor B. -de soldado abnegado a burócrata desencantado- puede leerse como metáfora del destino del héroe nacional. Al situar su relato en 9 de Julio, Garmendia hace más que describir un episodio: crea una alegoría. El pueblo, con su frío, su miedo y su bullicio electoral, encarna la travesía de aquellas poblaciones del territorio bonaerense que aún parecías oscilar entre dos órdenes: el militar y el civil.

BIBLIOGRAFIA

– Garmendia, José Ignacio [bajo el seudónimo de «Fortun de Vera»]. Cuentos de tropa (entre indios y milicos). Buenos Aires: Casa Editora, Imprenta, Litografía y Encuadernación de Jacobo Peuser, 1891.