Por Héctor José Iaconis.

* Llegó a 9 de Julio con las tropas fundadoras. Su madre estableció la primera escuela del pueblo.

* De vocación docente temprana, asumió la dirección del colegio familiar. Educó a cuatro generaciones de nuevejulienses en su escuela, donde enseñaba las primeras letras con métodos tradicionales.

* Donó su casa para que se construyera una escuela y recibió un homenaje público.

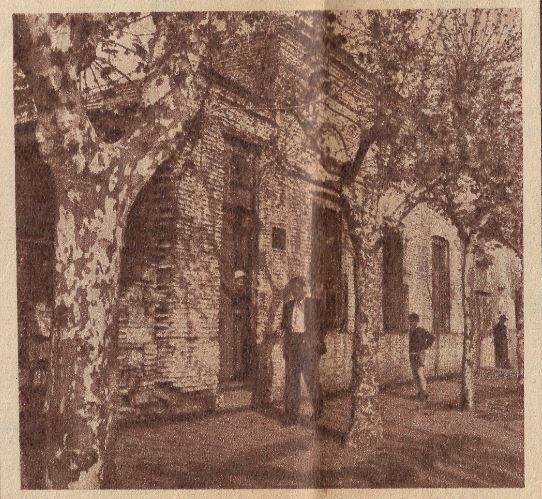

En la fotografía publicada por el diario «La Nación» el 27 de octubre de 1963, se distingue una construcción sencilla, de proporciones armoniosas y líneas austeras, erigida sobre la calle Corrientes, entre San Martín y Salta, en el corazón mismo de la ciudad de 9 de Julio. Aquella casa, que había pertenecido a la señorita Lola Labbé, ocupaba el solar donde se levanta el Jardín de Infantes N° 901, y constituye una imagen elocuente del tránsito entre la intimidad doméstica y la memoria pública.

Su fachada, testigo del tiempo, parece contener en su silencio las resonancias de una vida consagrada a la educación, a la formación de generaciones y al ejercicio de una vocación que se prolongó durante más de medio siglo. No hay ornamentos ni artificios en esa vivienda: como en la existencia de su dueña, todo allí parece responder a una lógica de sobriedad y servicio, donde la enseñanza y la entrega al prójimo se integraron hasta confundirse con la propia identidad. En esa morada sencilla, que fue a la vez hogar, escuela y espacio de comunión espiritual, se condensa la historia de una mujer que atravesó casi un siglo de transformaciones, manteniendo firme la llama de la educación en una comunidad que nacía al amparo del trabajo y la esperanza.

RAÍCES FUNDACIONALES

Petrona Aurora Labbé, conocida desde su infancia y para siempre como «Lola», nació hacia 1861, en los años en que la frontera bonaerense era aún un límite inestable entre la civilización que avanzaba en el territorio incierto donde persistían los ecos de las tolderías. Su llegada a 9 de Julio ocurrió cuando apenas contaba tres años, acompañando a sus padres, Pedro Labbé y Mercedes Vázquez, quienes formaban parte del grupo de familias que arribaron junto con las tropas fundadoras encabezadas por el coronel Julio de Vedia en 1863. Aquella instalación inicial, más cercana al campamento que a un asentamiento urbano, representó el germen de una sociedad en formación, en la que las funciones civiles, militares y educativas se entrelazaban de manera inseparable.

El padre de «Lola», hombre de laboriosidad reconocida, tuvo a su cargo las primeras tareas de arborización en la quinta del coronel Vedia, la misma en la que residía la familia. De su mano se plantaron los primeros árboles que dieron sombra a un terreno que hasta entonces no conocía más que el sol implacable de la llanura. También le correspondió actuar en circunstancias difíciles, cuando en 1867 la epidemia de cólera azotó la región. Entonces, a falta de recursos y de medios, asumió con entereza la penosa tarea de trasladar enfermos y víctimas, valiéndose de la única jardinera que existía en aquel tiempo. Su ejemplo de servicio y abnegación marcaría profundamente el carácter de su hija menor, que haría de la entrega silenciosa su modo de vida.

LA HERENCIA PEDAGÓGICA

Si Pedro aportó el sentido del deber y la fortaleza moral, fue Mercedes Vázquez de Labbé quien imprimió en su hija la vocación docente que habría de definirla. En los años iniciales de la fundación, cuando aún no existían escuelas organizadas, Mercedes comprendió que la educación era el único instrumento capaz de transformar la precariedad en futuro. En la propia casa familiar, impulsada por la necesidad de instruir a sus hijos, improvisó la primera escuela de 9 de Julio, reuniendo a los pequeños de las familias de oficiales y soldados que habitaban en el incipiente poblado.

Aquel gesto, que podría parecer doméstico o circunstancial, tiene una trascendencia fundacional: fue el primer acto de enseñanza formal en un territorio donde la letra escrita aún competía con la oralidad de la frontera. En ese ámbito modesto, donde los bancos eran escasos y las cartillas manuscritas, la pequeña «Lola» aprendió no solo las primeras letras sino también la convicción de que enseñar era una forma de servicio público, una tarea que debía realizarse con constancia, humildad y sentido de comunidad.

La escuela de Mercedes Vázquez no tardó en crecer. Hacia 1869, ya instalada en un amplio rancho con techo de paja, se la conocía bajo el sencillo rótulo de «Colegio». En su frente, un cartel pintado por Enrico Bigliani, el farmacéutico, anunciaba con orgullo la existencia de aquella institución no formal que iba naciendo. En torno a ella se fue formando una práxis educativa incipiente que, sin recursos ni amparos oficiales, simbolizaba el espíritu pionero de las mujeres que creaban los cimientos de la educación.

INFANCIA Y PRIMEROS AÑOS

Creció «Lola» en un entorno marcado por la dureza de la vida fronteriza y el fervor de los primeros pobladores. Las noticias de malones indígenas, las penurias del aislamiento y la escasez de medios no lograron apagar el entusiasmo que inspiraban los primeros avances de del pueblo naciente. Desde su infancia, la niña observó el valor de la educación como fuerza de cohesión y progreso. Su adolescencia transcurrió en paralelo con los primeros intentos de organización local y con la paulatina llegada de familias que transformaron aquel villorrio en una comunidad en crecimiento.

El contacto permanente con su madre, quien dedicaba horas interminables a la enseñanza de los niños, y la observación de la vida de la incipiente comunidad, modelaron su carácter. En 1872, con apenas doce años, comenzó a asistir activamente a su madre en las tareas del colegio, ayudando a los alumnos más pequeños y participando en la preparación de materiales. Ese fue el inicio de una carrera educacionista que habría de prolongarse por más de seis décadas y que la convertiría en una figura entrañable para varias generaciones de nuevejulienses.

LA CONTINUIDAD DEL MAGISTERIO

Al fallecer su madre, «Lola» Labbé asumió la dirección del colegio familiar. Tenía entonces diecinueve años, una juventud sostenida en la austeridad y en la convicción de que la enseñanza era su destino. Desde ese momento y sin interrupciones, mantuvo abierta su escuela, primero en la modesta casa de la familia y luego en otras dependencias que fue adaptando a medida que el número de alumnos crecía.

En una época en que las mujeres apenas comenzaban a ocupar espacios públicos fuera del ámbito doméstico, «Lola» Labbé se erigió, sin alardes, en una figura de referencia moral e intelectual. Su escuela se convirtió en un lugar de encuentro donde se formaban no solo las primeras letras, sino también los valores del respeto, la disciplina y la solidaridad. Numerosas familias confiaban en ella la educación inicial de sus hijos, aun antes de que existieran escuelas estatales formalmente organizadas en la ciudad.

Su tarea se extendía más allá del aula. En ocasiones, ella misma visitaba los hogares de sus alumnos para interesarse por su progreso o por las dificultades de las familias. A falta de recursos públicos, se valía de su ingenio y de la colaboración de vecinos para proveer a los niños de los materiales indispensables. La suya fue una labor constante y callada, sostenida por el convencimiento de que cada niño educado era una semilla de esperanza para la comunidad.

Con el paso de los años, la figura de «Lola» Labbé adquirió un carácter casi legendario. La maestra que había comenzado su labor en los tiempos heroicos de la fundación se convirtió, hacia las primeras décadas del siglo XX, en un emblema viviente de la continuidad histórica de 9 de Julio. Mientras la ciudad crecía, con nuevas instituciones, calles pavimentadas y un progreso visible, ella permanecía fiel a su tarea, sin reclamar honores ni reconocimientos.

En la década de 1940, cuando su salud ya mostraba los signos del paso del tiempo pero su espíritu permanecía intacto, continuó dictando clases en una humilde pieza de barro que ella misma había adaptado como aula. Aquel recinto, de paredes frescas y piso de tierra, conservaba el orden y la limpieza que eran sello de su carácter. Allí, bajo la tenue luz de las ventanas y el rumor lejano de la calle, enseñaba a los niños más pequeños las primeras letras y los rudimentos del cálculo. Usaba, como en los métodos antiguos, el ejercicio de los palotes para ablandar la mano y afianzar la escritura, convencida de que la destreza manual era la puerta de entrada al pensamiento ordenado. Su voz, serena pero firme, guiaba las repeticiones de los pequeños que, entre trazos y sonrisas, aprendían el ritmo de la disciplina. En aquella casa, que era a la vez aula y refugio, se concentraba el espíritu de una tradición pedagógica que resistía la modernidad sin renunciar a su esencia: educar con sencillez, paciencia y rigor.

ENTRE EL HOGAR Y LA ESCUELA

Su existencia se desarrolló entre el hogar y la escuela, ámbitos que en su caso eran uno solo. Nunca contrajo matrimonio ni formó familia propia, pero consideraba a sus alumnos como los hijos del corazón. En su vejez, recordaba con ternura a las niñas que, habiendo sido sus alumnas en la infancia, regresaban años después trayéndole a sus propios hijos o nietos. De ese modo, tres y hasta cuatro generaciones pasaron por su magisterio, conformando un linaje espiritual que trascendía los vínculos de sangre.

En 1948, cuando ya contaba con casi noventa años, decidió donar su casa para que en ese solar se construyera una escuela. Fue un acto de desprendimiento y de coherencia moral: el lugar que había albergado su vida y su enseñanza debía perpetuarse como espacio de educación. Ese mismo año recibió un homenaje público y se colocó una placa en la fachada de su vivienda, reconocimiento que, aunque sencillo, expresaba la gratitud de un pueblo entero.

Hasta el final de sus días mantuvo una lucidez admirable. Falleció el 3 de mayo de 1951, a los noventa años, dejando tras de sí una huella indeleble. Su nombre fue impuesto a la Escuela N° 52, perpetuando así la memoria de una mujer que hizo de la docencia un destino y del servicio una forma de vida.

LEGADO Y HOMENAJE

La figura de «Lola» Labbé pertenece a esa estirpe de maestras fundadoras cuya acción, más que institucional, fue moral y civilizadora. Su vida permite comprender la historia de 9 de Julio desde una perspectiva más íntima, donde el progreso de la comunidad se mide en términos de educación, cultura y valores compartidos. La escuela que fundó su madre y que ella continuó constituye, en realidad, el hilo que une la fundación del pueblo con su desarrollo posterior.

A través de su magisterio se transmitieron no solo conocimientos, sino también un modo de entender la convivencia, basado en la solidaridad y el respeto por la palabra. Su ejemplo demuestra que la educación no es una tarea del Estado o de las leyes únicamente, sino una construcción colectiva que requiere voluntad, sacrificio y amor al prójimo.

El reconocimiento que recibió en vida -y la decisión de donar su casa para que allí funcionara una institución educativa- resumen la coherencia de su existencia. En tiempos en que la memoria tiende a diluirse en la prisa de lo cotidiano, su figura se mantiene como una referencia moral, una de esas presencias silenciosas que estructuran la identidad de una comunidad sin necesidad de monumentos.

PALABRAS FINALES

La vida de quien nos ocupa es, en última instancia, una parábola sobre la permanencia de los valores esenciales. Su existencia atravesó casi un siglo de transformaciones -desde los días de la frontera hasta los albores de la modernidad-, pero nunca se apartó del principio que orientó su infancia: enseñar es servir. Su nombre, asociado para siempre a la historia de la educación en 9 de Julio, encarna la continuidad de una tradición que hizo de la escuela el lugar donde la comunidad se reconoce y se proyecta.

En la serenidad de su figura, en la generosidad de su gesto final y en el recuerdo que aún perdura en la memoria colectiva, se condensa el espíritu de una ciudad que nació al amparo de la enseñanza. Ella, desde luego, no fue una pedagoga de teoría ni una reformadora de métodos: fue, sencillamente, una maestra. Y en esa simplicidad reside la hondura de su legado. Porque allí donde hubo una mujer que dedicó su vida a educar, hubo también una semilla de patria, una raíz de cultura y un acto de fe en el porvenir.